おいしいもの巡り

【京都の定番土産】満月「阿闍梨餅」のできたてはどんなお味?

2024年3月11日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

食べ歩きも楽しめる人形町、重盛の「人形焼き」をおみやげに

2020年9月24日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

赤福だけじゃない!伊勢神宮のお土産にしたい餅菓子6選

2019年12月17日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

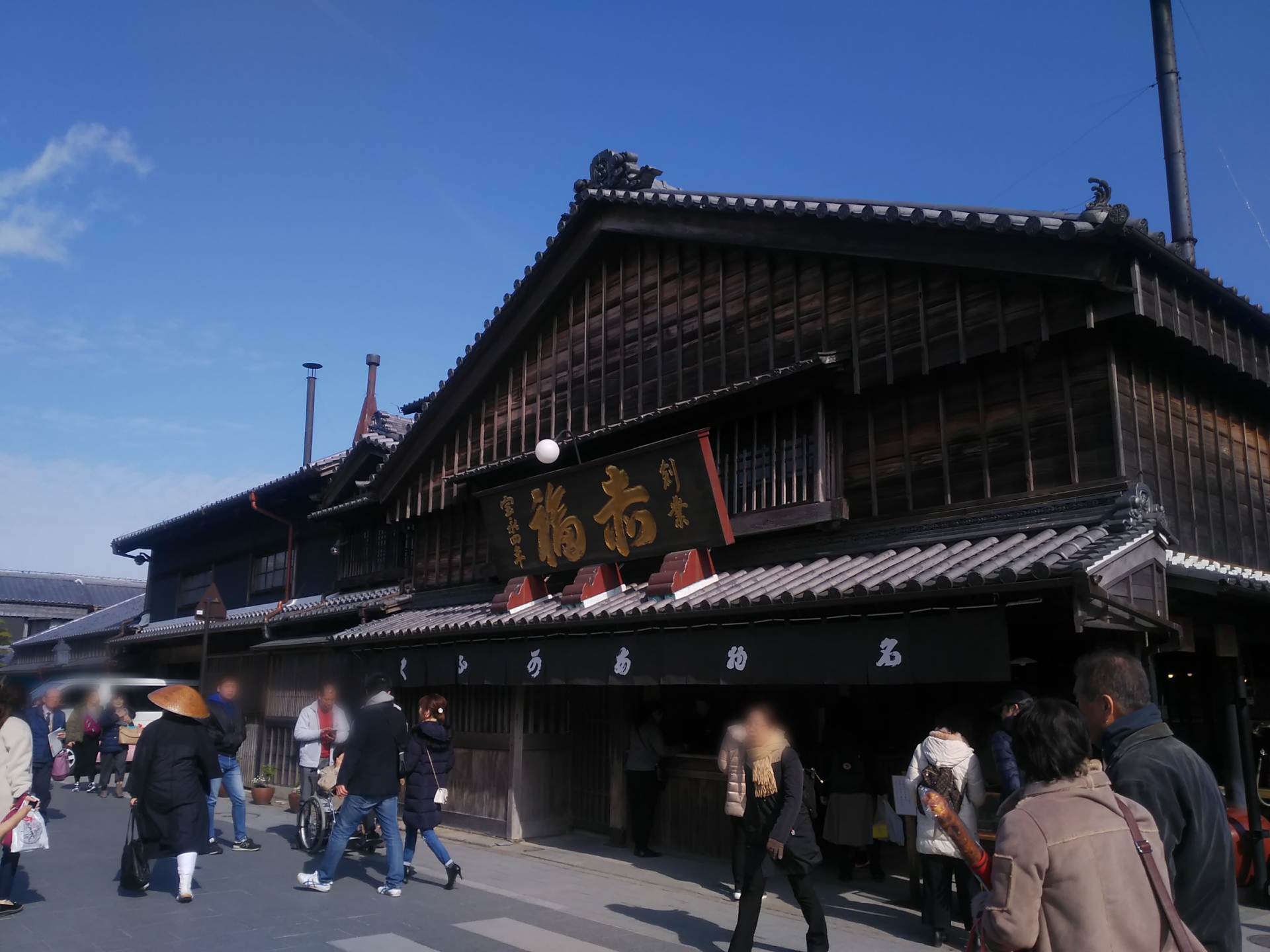

見学・体験レポート

お伊勢参りの定番!赤福 本店で作りたての赤福を味わう

2019年11月1日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

見学・体験レポート

【2024年】シャトレーゼの工場見学をするなら体感ツアーへ アイス食べ放題は再開ならず

2018年10月5日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

JR名古屋タカシマヤ店限定「BAKE CHEESE TART」のご当地「しるこチーズタルト」

2018年9月30日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

「たい焼き御三家」と称される人形町の老舗「柳家」のたい焼き

2018年4月20日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

冬になると食べたくなる福井県冬期限定えがわの「水羊かん」

2018年3月12日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip