おいしいもの巡り

まるで濃厚キャラメル!群馬太田の助平屋であつあつ「焼きまんじゅう」をめしあがれ

2024年11月30日 旅する食卓編集部 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

開業60周年の東京プリンスホテル 嬉野茶とともに味わう和のアフタヌーンティー

2024年11月16日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

見学・体験レポート

叶 匠寿庵のお菓子の故郷「寿長生の郷」でランチ&梅狩り体験

2024年3月20日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

【京都の定番土産】満月「阿闍梨餅」のできたてはどんなお味?

2024年3月11日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

日光に行ったら欠かせない食べ歩きスイーツ!さかえやの「揚げゆばまんじゅう」

2020年9月23日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

【京都駅チカお土産スポット4】 少しずついろいろ楽しめる「おみやげ小路 京小町 」

2019年12月1日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

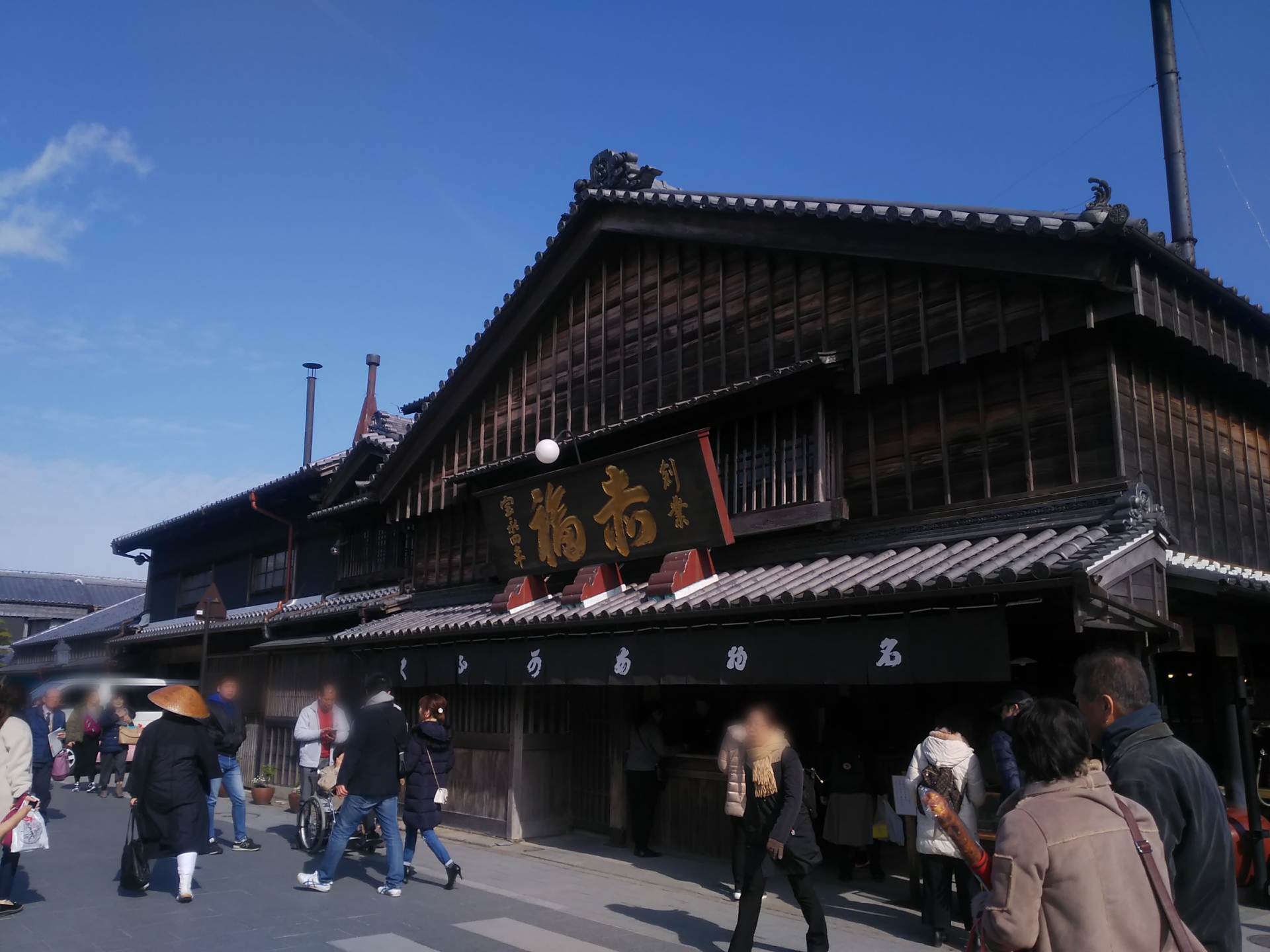

見学・体験レポート

お伊勢参りの定番!赤福 本店で作りたての赤福を味わう

2019年11月1日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

大津名物「三井寺力餅(みいでらちからもち)」は早いうちにめしあがれ!

2019年5月14日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip