おいしいもの巡り

黒烏龍茶を飲み比べ!「純国産うま黒烏龍茶ティーバッグ」の実力は?

2020年9月26日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

松阪まるよしの「松阪牛牛脂」があれば料理はワンランクアップする

2020年9月25日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

赤福だけじゃない!伊勢神宮のお土産にしたい餅菓子6選

2019年12月17日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

伊勢志摩を丸ごと味わう!「鳥羽マルシェ」地産ビュッフェレストラン

2019年11月6日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

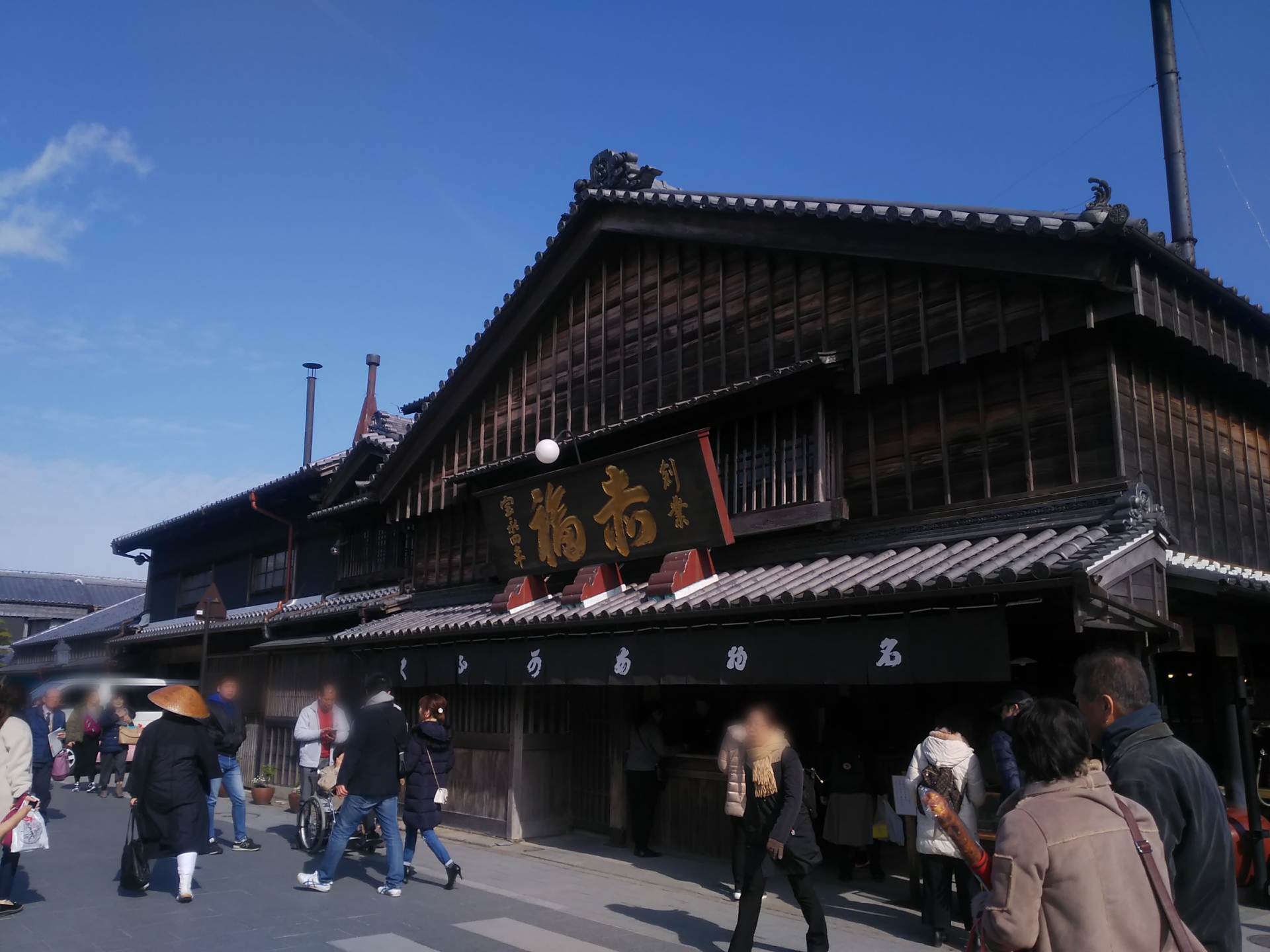

見学・体験レポート

お伊勢参りの定番!赤福 本店で作りたての赤福を味わう

2019年11月1日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

刺身から干し芋まで!鳥羽の食材をまるごと楽しめお土産も買える「鳥羽マルシェ」直売所編

2019年5月14日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

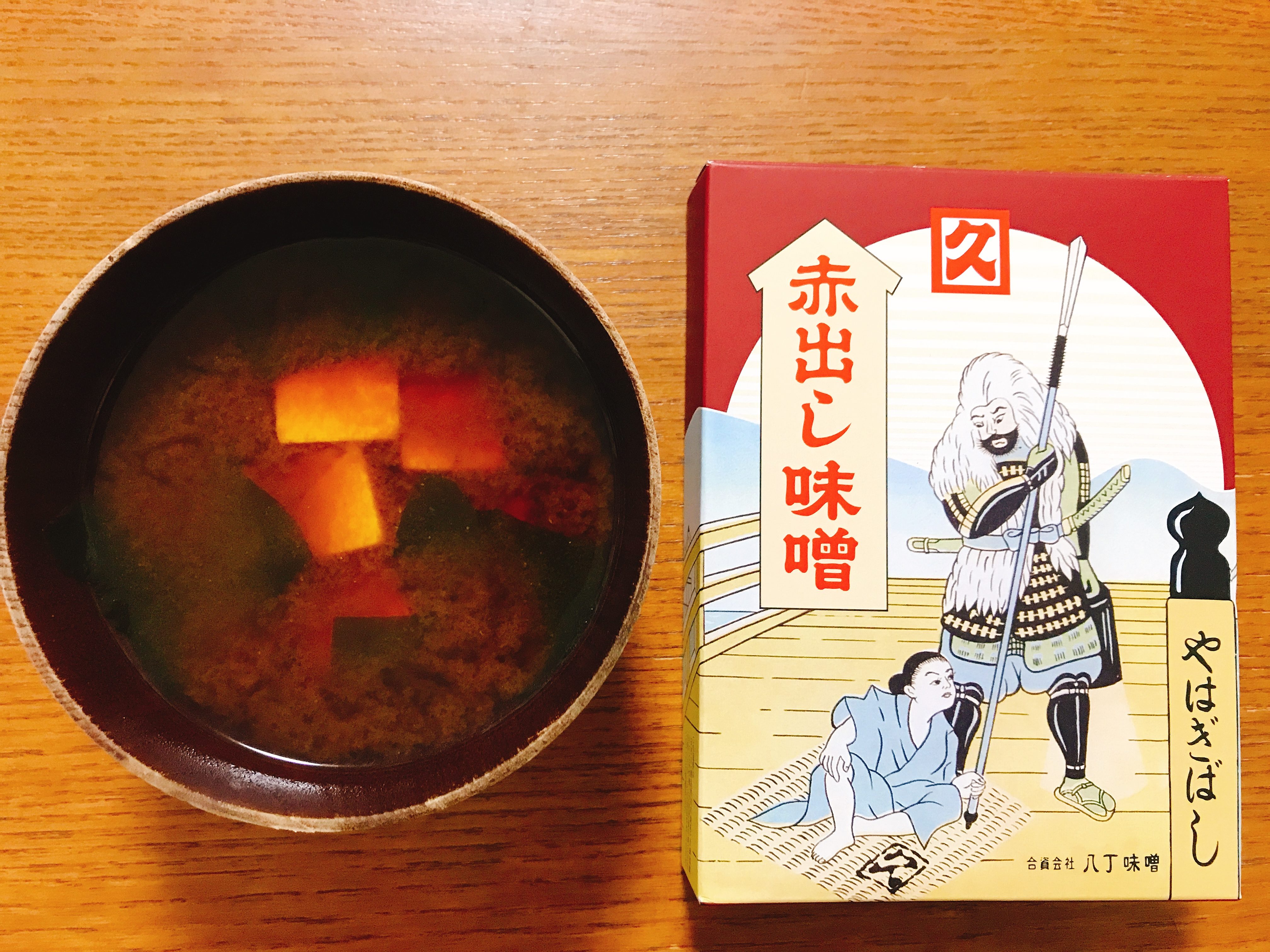

おうちで旅気分

東海地方で人気の「赤だし味噌」!味噌汁で食べるなら相性抜群のおすすめの具材は?

2017年10月5日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

ごま油が白・黒・飴色と種類によって違うのはなぜ?理由と使い方を検証しました

2017年9月12日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip