おいしいもの巡り

まるで濃厚キャラメル!群馬太田の助平屋であつあつ「焼きまんじゅう」をめしあがれ

2024年11月30日 旅する食卓編集部 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

行ったつもりで楽しむ 予算3,000円!近所の「オーケーストア」で探す ご当地食材の旅

2020年10月21日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り

静岡県【スーパー田子重】旅先で見つけた静岡だけのうまいもの

2018年1月31日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

まるで雪のよう!浮き糀味噌で有名な越後味噌「雪の花中辛味噌」

2017年12月5日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

JA兵庫六甲「ノンオイル 味噌ドレッシング」はサラダや蒸し豚と一緒に召し上がれ

2017年11月27日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

地域の生産者を訪ねて

利き酒だけじゃない!新潟「ぽんしゅ館」は新潟の名産がなんでもそろう

2017年11月20日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分

3種類の味が楽しめる小宮山製菓「あずみ野ミックス」

2017年11月13日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

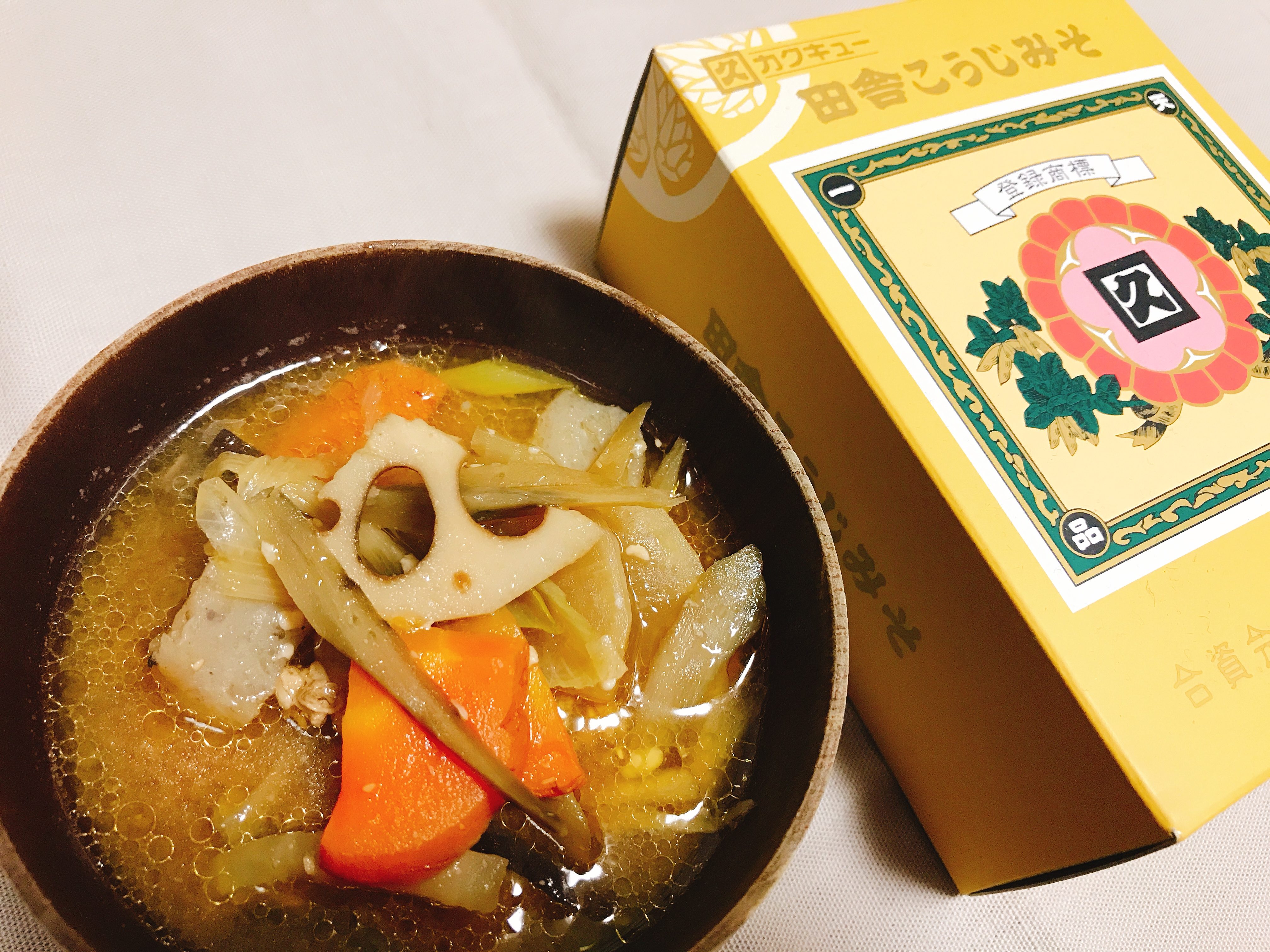

おうちで旅気分

八丁味噌のカクキューが限定販売する「田舎こうじ味噌」

2017年11月6日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip